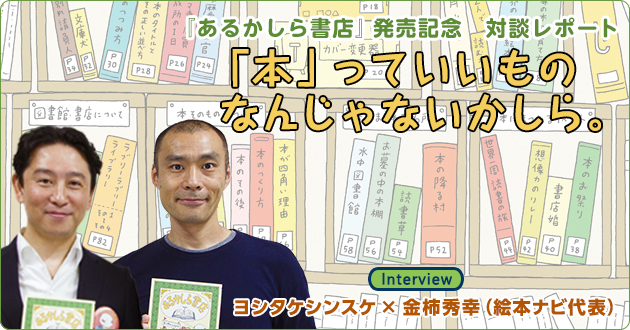

大人気絵本作家・ヨシタケシンスケさんの新刊『あるかしら書店』(ポプラ社)は、「本」をテーマに繰り広げられる、イラストエッセイ集。この度、出版を記念して、ヨシタケシンスケさんと絵本ナビ代表・金柿秀幸の対談が実現しました。「本が大好き」が共通点の2人が、『あるかしら書店』を手にどんなトークを繰り広げるのか……。イベントの様子をレポートします。

●『あるかしら書店』って、どんな本なのかしら?

『あるかしら書店』は、町はずれにある一軒の本屋さんが舞台です。

お店にやってきたお客さんが「ちょっとめずらしい本ってあるかしら…?」とたずねると、店のおじさんは、こんな本をオススメしてくれます。

世界のしかけ絵本

2人で読む本

もくじを見るだけで、どんな内容なのか、気になりますね。

もくじ

続きは、ぜひ、本を手に確かめてみてください。

それでは、次のページから、ヨシタケシンスケさん、金柿代表の対談レポート、スタートです。

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット

【絵本ナビ厳選】特別な絵本・児童書セット