かずのえほん いくつかな?

- 作:

- 谷川 俊太郎

- 絵:

- 堀内 誠一

- 出版社:

- くもん出版

インタビュー

<PR>

2010.08.02

「ことばのえほん」シリーズ全3冊は1972年に刊行された絵本。当時、あかちゃん絵本がまだ今ほど広まっていない時代に、詩人・谷川俊太郎さんと画家・堀内誠一さんが、“幼児とことば”について、感覚を研ぎ澄まして創りあげた珠玉の名作です。37年間、堀内さんの書庫に眠っていた幻の絵本がくもん出版さんから復刊され、再び私達も楽しめるようになりました。

更に、40年前に堀内誠一さんが描かれていた英語版「かずのえほん」に谷川さんが新たに詩を書き下ろし、『かずのえほん いくつかな?』として登場。

その発売を記念して、谷川俊太郎さんへのインタビューが実現しました!38年前になる制作当時の貴重なエピソードを伺いながら、それぞれの絵本のみどころ紹介してくださっています。また、今は亡き「天才」堀内誠一さんとのやり取りの話なども登場します。

お楽しみください!!

─── 「ことばのえほん」シリーズが作られたのは今から38年も前のことですね。誕生のきっかけなどのエピソードを教えて頂けますか?

当時、波瀬満子さん(※)たちと設立した「ことばあそびの会」の活動の中で言葉遊びの詩なんかを書いていたんですね。日本語の響きの面白さを伝えたいというのが発想のもとになっているんです。そこから絵本をつくってみようという話になって。だから音の方から入っているんですね。1972年にこの「ことばのえほん」シリーズが発売された時はソノシートと呼ばれる薄いレコードが付いていたんですよ。

※波瀬満子(はせみつこ)・・・パフォーミング・アーティスト。劇団四季・仮面座を経て、1977年詩人谷川俊太郎らと「ことばのあそびの会」を設立。以来一貫して“ことば・パフォーマンス”の道を歩き詩やことばあそびをステージ構成し、表現するジャンルを確立。著書に『しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩』『あいうえおとaiueoがあいうえお』他。

谷川さんと波瀬さんの対談集『かっぱ、かっぱらったか?』(太郎次郎社)に「ことばのえほん」シリーズ誕生にまつわるエピソードがたっぷり掲載されています!

3冊一緒に出すということで、やはり変化をつけなければいけないと。まず1冊目『ぴよぴよ』はヒヨコの冒険物語でストーリーがあるもの、『かっきくけっこ』は、その当時から日本の50音というのがすごく音的におもしろくて、その多様さは世界でもちょっと稀な言語だという事を「ことばあそびの会」でも表現していたので、それをそのまま2冊目にして。日本語というのはすごく擬音語や擬態語が豊富で、いくらでも作れちゃうようなのが一種の長所だと思うんだけど、3冊目の『あっはっは』は笑い声のバラエティーでやろうではないかというので作りました。3冊とも擬音語などのいわゆるオノマトペが基本的な発想ですね。

─── 『ぴよぴよ』というのは、言葉だけ抜き出してみると本当に短い言葉ばかりですよね。“ぴよぴよ”“もーう”“しゅばしゅば”などなど。それがこういう物語性を持った絵本になっているというのがとても不思議な感じがします。

そうですよね。それは堀内さんの才能にすべてお任せしてますね。

─── 谷川さんは、絵本を創作される時には絵を浮かべながら考えられるのでしょうか。

いや、ほとんど僕はないですね。他の絵本の場合で、どうしても画面がこうであるべきだというのが必要な場合には、ちょっとメモをしたり、それからラフスケッチを見て意見を言うことはあるけど、堀内さんとの作品に関してはそれはもう全然なかったと思います。いきなり(絵が)出来てくるっていう。

─── “めええ”とか“もーう”とか、声に出されながら創作されるということは・・・

いやいや、そんな不気味なことは言いませんよ(笑)。「もーう」なんて気持ち悪いじゃん。

─── 頭の中でパパパッとひらめいていく感じですか?

そうですね。僕は作るのは速いほうだからそんなに時間はかからなかったと思うんだけど。『ぴよぴよ』はある程度ストーリーを考えなきゃいけなかったから、もちろんそれは考えましたけどね。他の2冊は音だけでストーリーがないでしょう。

─── 堀内さんとのやりとりというのは、どんな感じで行われていたのでしょうか。このテキストをお渡しする時は色々説明とかされたりは・・・?

全然ないんですね。もう渡せばそれでできちゃう、彼は。『ぴよぴよ』では順番だとかは多少書いたかもしれませんけどね。

─── 堀内さんと組まれるきっかけとなったのは?

『マザーグースのうた』(※)が一番大きな仕事ですね。これは「渡せばそれでできちゃう」、本当にそんな感じでしたね。僕が訳したものを出版社の方が堀内さんに送ってくれるだけ。後はそれを全部レイアウトして順序も決めて、それで1冊目、2冊目、3冊目って彼が作ってくれる。彼は編集者としての才能もすごいんですよ。

※『マザーグースのうた』(全5集、草思社)・・・英米人なら子どもの頃に必ず親しむ伝承童話集、マザー・グース。明確な意味のない口承の歌を、独自の解釈で表現している本作はベストセラーとなった。谷川俊太郎×堀内誠一のコンビが好評を博し、『わらべうた』(上下巻、冨山房)も刊行されている。

─── その中で信頼関係を築かれたのですね。堀内さんなら安心して任せられると。

本当にそうです。テキスト以上のものを描いてくれるということは、最初からわかってますので。

─── 堀内さんが描かれた絵をみて予想外だったというものはありますか?

『ぴよぴよ』のひよこがあまり可愛くて。こんなに可愛く、しかもほとんど一筆書きみたいな感じで描いてるじゃないですか。丁寧に描いている訳じゃないよね。そこにすごくびっくりしましたね。こんな単純な書き方で、ここまで表情が出るっていうかな。ひよこの心理まで伝わってきますよね。

─── 2冊目は『かっきくけっこ』。この「あいうえお」の表現には鳥肌が立ってしまうといいますか、こんな絵本が出来るなんてもう驚きです。今また新聞の書評などでも評判になっているようですね。

「さしすせそ」の行をこういう表現でやるなんてね。本当に簡単には思い付きませんよね。普通のグラフィックの人には思い付かないと思うんだけどね。

─── 子どもと一緒にこの絵本を声に出して読んでみると、発音やイントネーションがまた全然違ったりしてまた新鮮!この絵本は子ども達にどんな風に楽しんでもらいたいと作られたのでしょうか?

子どもじゃないんですよ、最初は。「ことばあそびの会」の人たちはもともと演劇の出身なんだけど、翻訳劇の劇団だったものだから、それに飽き足らなくなって。演劇の基礎はやっぱり詩だと思って詩の朗読を始めたグループなんですね。その人たちも最初は近代詩なんかを割とかっこよく朗読してたんだけど、だんだんそういうのがつまらなくなって、我々と一緒に仕事するようになってね。僕は随分音だけのナンセンスなやりとりとか、そういうのを彼らと一緒に考えてやってたんですね。

日本語の50音というのは今は文字の表みたいになってるけど、あれはもともと音の表であると。全部母音で割ってるわけですよね。子音プラス母音で。その母音が全部あいうえおで、いってみればあれは全部韻を踏んでるわけです。日本語に初めて接した東南アジアの留学生が感動してたっていうんですね。こんなきれいにひらがなが表になってるのは素晴らしい、文字と音の秩序が見事だと。我々も学校で習っただけだから、そんな大したものだと思ってなかったんだけど、言われてみると確かに50音というのはおもしろいと。それを文字で見るだけじゃなくて声に出してみると、ものすごく多様な声の出し方があるんですよね。「ことばあそびの会」ではそれを舞台でやっていたんです。

─── そういった活動をそのまま絵本で表現して、読む時に体感してもらえればという感じでしょうか。

そうですね。堀内さんも楽しんでますよね。そういうことを堀内さんは十分認識してくれていて、いろいろな書き方で文字を色と形で書いてくれたから。

これは38年前だっけ?そんな前だと思わないじゃないですか。今みるとすごい新鮮でしょ。堀内さんの感覚っていうのは、やっぱりすごいっていうことですよね。

それとやっぱり文字と絵だけじゃつまらないから、実際の声も入れましょうみたいなことで、ソノシートが入ってたんです。『かっきくけっこ』に関しては、どんなものにしようかということを、「ことばあそびの会」の人たちと堀内さんと一緒に一度ぐらい打ち合わせしたんじゃないかな。録音の時に堀内さんが付き合ったという記憶はないんですけどね。

――「ソノシート」はどんな内容だったのでしょうか?

いや、すごくいいかげんにやってましたよ。みんな半分遊んでるわけですからね。『あっはっは』では「あーっはっは、いっひひひ、くすくす、ガッハッハ」ってだたもう笑ってる声だけが入っていたりね。

―― 堀内さんの絵は、シリーズ3冊の中でも『かっきくけっこ』は飛びぬけて多彩な表現をされていますよね。ご覧になった時の印象は覚えてらっしゃいますか。

こちらは堀内さんに任せっぱなしでさ。もうなんか当然できてきたみたいな。堀内さんなら当然だろう、他の人には絶対できないよね、みたいな話はした記憶がありますね。

─── 3冊目は『あっはっは』。笑い声「あっはっは」ときて「いひひ」・・・子どもでも大人でもそのニュアンスの違いがすぐ伝わるすごくわかりやすい内容ですね。

そうですね。日本語の笑い声の擬音っていうのは、本当に結構おもしろいから。

『みみをすます』(福音館書店)という詩集の中で、色々な足音が出てくる箇所があるんだけれど、英訳する時にみんなすごい苦労したんですよね。ローマ字表記にした人もいたくらい。英語の場合は、強く踏むとか、足を高く上げるとか、なんかそういう類の動詞がそのまま擬音語になっていたと思う。音として結びつかない。だからその時に日本語の擬音語っていうのはすごいなと思ったんです。

─── 改めて絵本で見せられると、ああ日本語の笑い声の表現って感情に直結しているんだな、と。

そうそう。日本語の笑い声はほんとうに「ひひひ」って何となくずるいような感じがする。誰が読んでもそういう表情になるよね。それがおもしろいなと思って。笑い声でやろうっていうのは、最初から決めてたんです。

─── そこで堀内さんの絵というのが男の子と女の子の顔の表情だけ!すごく目を惹かれます。ページが進んでいくと共に2人の間の微妙な雰囲気というのが、変化していって・・・。

誇張の仕方がね。並々じゃないんですよね。漫画的なんだけど、漫画ではなくてやっぱりちゃんとアートしてるっていう感じがしますね。

この『あっはっは』『かっきくけっこ』の2つと似ている、合体した様な絵本を少し前に出したんです。中辻悦子さんという前衛の絵描きさんなんですけど、2人の人間が「あいうえお、かきくけこ」で対話する絵本を作ってくれたんですね。(※)それが堀内さんの具体的な絵と全然違うんですよ。それはそれですごく良くて。あいうえお、かきくけこで対話してる感じがよくでてるんですけど。その表現方法の違いも面白いですよね。

※『ふたり』(クレヨンハウス)・・・そっちが「ぎぐぐぐ」なら、こっちは「げ ござざざ」で、どうだ!おつぎはだあれ?いざ、ご対面ですよ。

─── この『あっはっは』の絵は特に線にスピード感があるような気がします。ものすごい速さで出来上がったという話も伺ったのですが・・・。

ほとんどジャズのアドリブみたいに描いてたんじゃないかな。全ての仕事において速いので有名だったんで。その当時も雑誌「anan」(※)を手がけていたでしょ。あれ、全部やっぱり自分で作るわけ。ものすごい速さでやったみたい。もう天才と言うしかない。

※「anan」(マガジンハウス)・・・1970年3月創刊の女性向けファッション雑誌。堀内誠一さんは創刊号〜49号までのアート・ディレクションを担当。

『堀内誠一 旅と絵本とデザインと』(平凡社)がおすすめ。堀内さんの全仕事がわかりやすく紹介されています!

─── 「ことばのえほん」シリーズを出された当初のまわりの反応は、覚えてらっしゃいますか。

それはあんまり。今のほうがずっとフィードバックがありますよね。それこそネットや何かで。当時はそんなのなくて。我々としては「ことばあそびの会」の仲間と、とにかく音が出る絵本を作ったことで大満足だった記憶があるんですよね。

─── 今38年経って、改めて見て思われるところはありますか?

今だったら、もうちょっと複雑な構成にしていたかもしれないなと思うんだけど。でも、堀内さんが生きてたらやっぱりこれだな。堀内さんって、すごく単純なものがうまい人だから、変に複雑にしない方が絵が生きるような気がするんですよね。絵が雄弁だとテキストは本当に無口ですむんですよ。僕はそのほうが好きなのね。絵本っていうのは絵が主役で、テキストは最小限のほうがいいと思ってるんですよね。

だからこれは当時はまだ異端の絵本ですよね。絵本といえば物語があって、ちょっと教訓があってみたいな時代でしょう。だからこれはよくやれたなと思って、嬉しかったですよね。

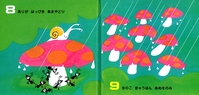

─── そして最新刊『かずのえほん いくつかな?』です。

この作品は今回初めて見たんですけどね。即興的な発想といいますか、すごく堀内さんらしさが出ているという感じがしますよね。楽しそうに描いていて。

この絵本の前身となる1冊目、『Counting Fun』が出たのが‘66年。まさに「anan」出版に向けての準備が始まり、ホリウチは自身の勤める広告制作会社の仕事のほか、絵本児童書関係の挿絵や装丁、季刊誌のアートディレクションなど、今羅列してみても呆れるほどの仕事量でした。つづく2冊目の『A Snail goes Counting』が出たのは’69年。届いたのを初めて見て、あら、かわいいと思ったのを覚えています。どちらも仕事先のデスクで描いたのでしょう。気張らず楽しく、当時のホリウチにとっては息抜きになったのではと思われます。・・・

(『いくつかな?』堀内誠一夫人である堀内路子さんのあとがきより抜粋)

─── 「すごく忙しい時に息抜きのように描かれた」という言葉がすごく印象的で。

仕事が息抜きになるって、やっぱりすごいですよ。普通ならないんだけどね。 普通こういう数の絵本って、型どおりの絵になりそうじゃないですか。僕も今まで見たこともあるしやったこともあるけど、この絵本は本当に単純に描いてるんだけど、型どおりじゃなくて楽しいんですよね。絵そのものにリズムがあるから言葉もつけやすかったですよね。

英語だとoneは全部oneでしょう。日本語だと犬が出てきたら「いっぴき」となるし、人形だと「いっこ」だし、紙だと「いちまい」でしょう。リズムがなくなっちゃうんですね。oneで始まるリズムががね。だから翻訳って難しいなと思ったりするんだけどね。これはすんなりと。

堀内さんの中には数を教えようなんていう態度は、全然ないんじゃない?だから自分がおもしろいと思うものを数かぞえの中にアイデアとして入れて描くのが楽しいって、それだけですよね。

─── 堀内誠一さんってどんな方だったのでしょうか?

堀内さんっていうのは、東京の下町生まれでね。保守的な江戸っ子と言いますか、生活はすごくきちんとした人でしたね。

僕は叱られた事があってね。うちの娘が小学生の頃、いつのまにか「お父さん」って呼ばなくなったんですよ。俊太郎さんって名前で呼ぶようになったのね。周りにいたアメリカから帰って来た家族の影響なんかがあると思うけど、向こうは父親も母親もファーストネームで呼ぶじゃないですか、その話を堀内さんにしたらね、色をなして怒られちゃってね。そんなのよくないと。ちゃんとお父さんと呼ばせなさいと(笑)。この人すごいきちんとしてるなと。

─── 絵を観ているとそういう雰囲気はしないですよね。

全然違うよね。でも、どんな絵でも描ける人だったからね。描けっていえば浮世絵だって描けたんじゃない?

─── 当時、谷川さんにとって堀内さんはどんな存在でしたか?

死んでもらっちゃ困る人だったんですよ、本当に。死なれた時はみんな、どうしようかって言いましたよ。堀内さんはちょっと遠くにいて、しかもすごく知識教養のある人だったからね。本当に尊敬していて、人柄もすごく好きで、とにかく絵は最高っていう感じですよね。

酔っぱらいでさあ(笑)。パリに行った時に、安野光雅さんと3人でレンタカーでノルマンディーの方に旅行したんですよね。割と気の知れた仲間だから、楽しかったんだけど、堀内さんはパリにずっといるくせにフランス語がほとんどしゃべれないんですよ。全部娘さんに任せていたらしくて。車の運転もしないの。彼もヨーロッパじゅういろいろ回ってるんだけど、全部電車とかバスで回ってるらしくて。しょうがないから僕と安野さんが運転するんです。後ろの席で何してるかっていうと、カルバドス(りんご酒)を飲んでるだけなの。だから車の中がどんどんリンゴ臭くなってくるわけ。

─── 一同(笑)。

泊まるホテルもぶっつけでいくわけだけど、彼の趣味が変わってて。いいホテルは嫌なんです。長距離トラックの運転手が泊まるような、そういう安い宿が好きなのね。それで見つけてここに泊まろうって言うわけね。こっちはフランス語ができないから、堀内さんが行って交渉してくれるのかと思ったら、全然飲んでるだけなの。しょうがないから安野さんがおぼつかないフランス語で交渉して(笑)。もうまいっちゃってさ。一応案内してくれるということで、シャルトルという有名なお寺がある所に最後に寄ることになってたんだけど、彼がもう本当にいい加減な道案内人だから、行ったらもう閉まっちゃってたの。入れないんですよ!それでもうしょうがないから、夕方から夜中まで高速走ってパリに帰って来たんだけどね。

本当は腹が立つはずだよね、だけどが腹が立たないんだよね。あれは本当に楽しかったです。

─── 本当に沢山のジャンルに渡り活動をされている谷川さんですが、谷川さんにとっての「絵本」というのは?)

簡単に言うと映像メディアですよね。今のインターネットや何かとも共通のもので。

僕は若い頃から写真に興味があって、親に写真機を買ってもらって写真を撮ったりしていて。それからまもなくフォトストーリーという写真に物語をつけるようなのが、ある程度女性雑誌なんかで流行って。そういう仕事がきたんですね。それからまもなくドキュメンタリー映画の脚本の仕事がきて、それからテレビの仕事をして。それと絵本の仕事がだいたい並行して入ってきた感じで。だから最初から映像と言葉の組み合わせというのには、すごく興味があってね。詩だけじゃなくて、それと絵とか写真がつくということで表現の範囲が広がるので。それをずっとやりたいなと思っていたので、絵本をどんどんやるようになっちゃったんですね。

桃太郎とか一寸法師とか、日本の伝統的な本じゃない絵本に興味があって。物語を書くのは苦手だったので、いわゆる認識絵本と言われるジャンルですね。最初にわりと意識して作ったのは、『コップ』(福音館書店)という写真絵本。あれはコップをいろいろな見方で、ただ水を飲む道具じゃないということを作った。ああいう形の絵本がわりと自分の得意分野だったんです。

─── そうすると、子どもに向けて・・・というよりは表現の一環として?

そうですね。もちろんある程度難しい漢字を使わないとか、子どもにわからないような言葉は使わないというのはあるけど。僕はあまり子どもに向けてということよりは、まず大人が面白がってくれなきゃ、子どもも面白くないだろうという感じですよね。

─── そんな谷川さんが最近関心を持たれているジャンルというのはありますか?

詩のメディアとして、つまり電子メディアとか紙もあるんだけど、何かちょっと違うものもしようかと思って。今、顕微鏡で読む詩というのと、電光掲示板で読む詩というのをやってるんですね。

─── 顕微鏡……!!

肉眼じゃ見えないんですよ。見るとちゃんと詩がね、立体的にエッチングというか、彫り込まれていて。ちょっとずつずらしながら読む。 まあ、これは遊びですけどね。

─── 詩というのを一つのテーマにして、それをどう読んでもらうかと考えるだけで、いくらでもアイデアが出てきそうですね。

そうね。もうiPadなんかだと文字も動かせるしね。いろいろなことができるし、映像も入れられるしね。

※実はこの取材の前の日に「Twitter」に谷川さんがご本人の言葉が初登場!「お仕事の流れで・・・」とおっしゃっていましたが、どんなジャンルやメディアについても瞬時にその特徴や役割を消化されているその姿勢に脱帽してしまうのでした。

─── 最後に絵本ナビ読者に向けても一言お願いします!絵本をこんな風に読んだら面白いんじゃないか、とか・・・。

それは親の才能にかかってるんだけどね(笑)。

─── なるほど(笑)。

少なくとも、親のひざの上か何かに座らせて、絵本を同じ目線で読んでほしいと思うのね。時々前に子どもを置いて、向かい合って読み聞かせるお母さんもいるじゃない。親子でやる意味がないと思うんですよ。だからスキンシップぐるみで絵本を読んでくれると、絵も生きるし言葉も生きるっていう感じがしますね。

例えば毎晩2冊か3冊ずつ子どもに読んであげていたとしても、その読み方がすごく速くてまったく義務感みたいにしてバーッと読んで「おやすみなさい」っていうお母さんもいて。そういう読み方でいいのかなって思ったこともあります。

やっぱり親がまず楽しまないとね。

─── ありがとうございました!

<最後に・・・>

とても緊張しながらお伺いした“あの谷川俊太郎さん”のご自宅でしたが、気さくに対応してくださり貴重な時間を楽しく過ごすことができました。

この日お会いした谷川さんは日焼けされていて、とてもアクティブなイメージ!運動をされているのかとお伺いしたら「いや、全然僕はスポーツ音痴で、スポーツは体に悪いって思い込んでるから、スポーツはしたことないし見たこともほとんどないんですよ。今やってるのは呼吸法だけ。」とのお返事(笑)。それでも、どこにでも電車なんかでお一人で出かけられるらしく、フットワークは今も昔もとても軽いのだそうですよ。