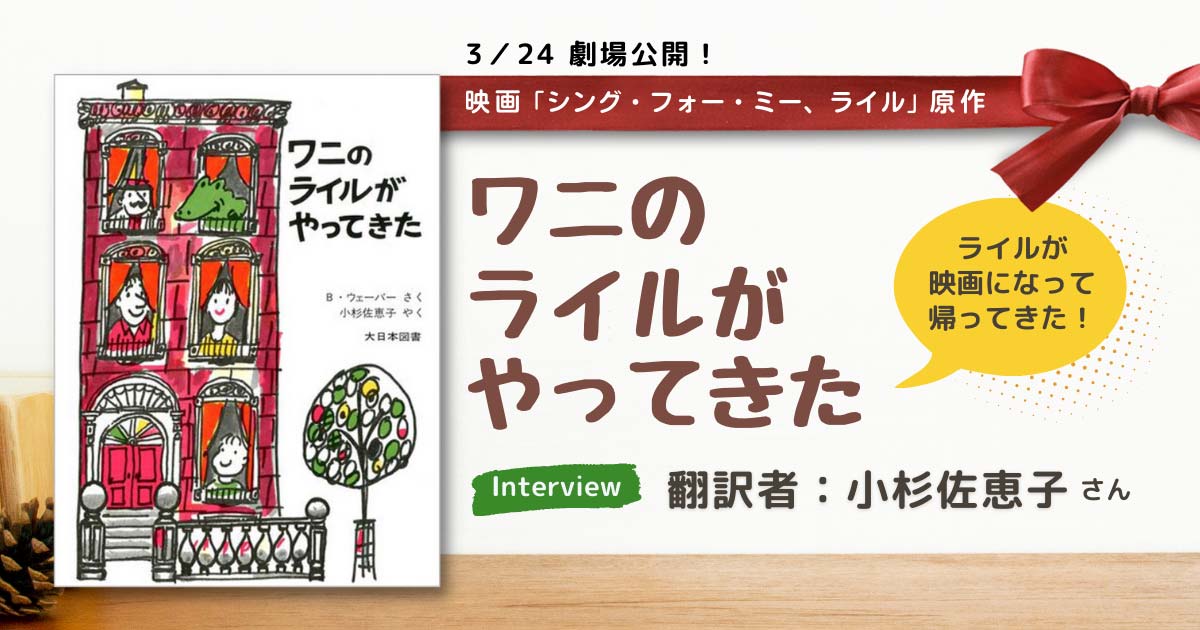

ワニのライルがやってきた

- 訳:

- 小杉 佐恵子

- 出版社:

- 大日本図書

インタビュー

<PR>

2023.03.23

2023年3月24日公開の『シング・フォー・ミー、ライル』。その原作となっているのが、アメリカで1962年に発表されたベストセラー児童文学『Lyle, Lyle Crocodile』です。『ワニのライルがやってきた』という題名で日本で出版されたのは1984年ですから、実に39年(アメリカでは61年!)ぶりの実写映画化となります。

その公開を記念して、ライルを日本に連れてきてくれた翻訳者の小杉佐恵子さんに、ライルの魅力や出会い、翻訳作業中の思い出などを語っていただきました。

この書籍を作った人

1921年、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。フィラデルフィア芸術大学卒業後、出版社に勤務。自分の子どもたちに読み聞かせるうち、絵本に魅せられ、1961年から本格的に絵本の制作を始める。子どもたちの揺れ動く心をとらえ、ユーモアをまじえながら分かりやすく描く物語は、読者の心をつかんではなさない。本書をふくめ、数多くのロングセラーを送り出してきた。作品に「ワニのライル」シリーズ(大日本図書)、『勇気』(ユーリーグ)、『アイラのおとまり』(ひさかたチャイルド)、『アリクイのアーサー』など多数。

この書籍を作った人

1948年生まれ。日本女子大学大学院博士課程後期満期退学。元玉川大学教授。児童文学、環境文学。著書『ルイザ・メイ・オルコット;若草物語への道』(共著・表現社、日本児童文学学会奨励賞受賞)、訳書『木のすきなケイトさん;砂漠を緑の町にかえたある女のひとのおはなし』『レイチェル:海と自然を愛したレイチェル・カーソンの物語』(共にBL出版)『こぶたのポインセチア』(岩崎書店)ほか多数。本名:池本佐惠子。

───作者バーナード・ウェーバーさんが描くワニのライルは、大きくてのびのびとして、ワニらしいところもあれば人間そっくりなところもあり、親近感がわきます。小杉さんが初めてライルを見たときに、どんなところに惹かれましたか?

ライルは大きな緑色のワニなのですが、表紙のライルのゆかいな笑顔や目つきを見ただけで、もう違和感がなくなって、どんなおはなしなのか早く知りたくなります。絵の素晴らしい力です。

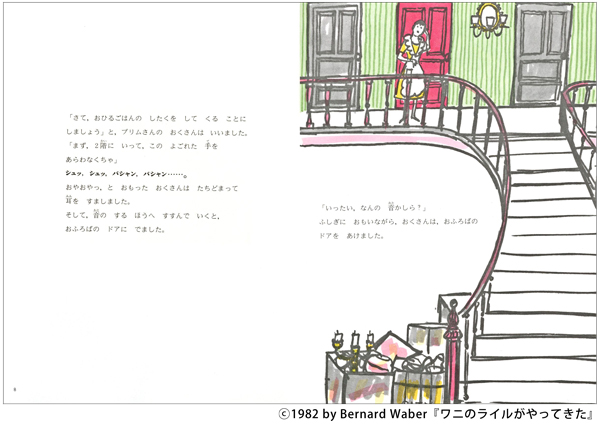

東88番通りに引っ越してきたプリムさんは、

水音を耳にしておふろばに向かいます

するとおふろばにワニが!

私が一度だけ「うわっ、ワニなんだ!」と思ったのは、お風呂の中にいるライルを、初めてプリムさんが見つける場面の大きな絵でした。 太い線でのびのびと、のどかに、そして的確に描かれるライルは、子どものように見えたり、青年のように見えたりしながら、ごく自然に私たちの心に入ってきます。

大きなワニを見てプリムさんはびっくり!

あんまりびっくりすると声が出ない、というところがリアル

ライルのおはなしを特徴づけるのは、文章と挿し絵が共に優れている点です。文章は完成度が高く、読み聞かせだけでも子どもは十分にお話に入り込めます。

また挿し絵は、大胆に見えて、細部まで丁寧に描かれ、その場の雰囲気や人物のようすを、生き生きと伝えています。注目したいのは、ウェーバーの絵が、ライルの内面を豊かに、細やかに表現していることです。自分を受け入れてほしい気持ち、人を喜ばせたい思いが読み手に伝わってきます。ライルはお金も名誉も欲しくない。ただ、愛の通う家族や友達がほしいのです。絵を見ながら、誰もがライルの健気さが愛おしくなり、ライルを大好きになってしまいます。

───今回の実写映画化を知ったときは、どう思いましたか?

ライルの物語は、日本でも舞台化されたことがあり、映画化自体は自然に受け止めました。

そして、試写会に足を運ぶと、本当にうれしいことに『ライル』はアメリカの一般国民側に立つ人々、幼い頃この絵本で育ち、作品を深く読み込んだ方達が、真心こめて制作した映画でした。ライルを愛し、人を愛し、ニューヨークの街を愛し、何よりも自身の仕事を深く愛する方々の努力の結晶であることが、すみずみから伝わってきました。

時代と共に、社会状況もおはなしの舞台ニューヨークも変化しています。しかし、新しい映画技術と、物語に自然に溶け込む音楽が生命を吹き込んだこの映画には、原作の心がそのままにあって、訳者として幸せでした。世界が混とんとしている今、なつかしいライルが、希望の光と愛を届けに、日本に帰って来てくれたような、嬉しい気持がしています。

もし字幕が問題なく読めれば、原語版を楽しんでみて下さいませ。日本語版も良いのですが、原語版の言葉や音楽の柔らかな響きを心地よく思いましたので。

───小杉さんが「ワニのライル」の絵本に出会った時の様子を教えてください。

私が初めてライルに会ったのは、アメリカ児童文学の文献を読んでいる時でした。開いたページにあった白黒の小さな絵に、不思議に心をひかれました。おはなし第2作『ライル動物園をにげだす』の挿し絵でした。どうしてもこの本が読みたくなり、第1作、2作を取り寄せると、絵も物語も私の心にぴったりと入ってきました。長く愛されているライルを、ぜひ日本にも紹介したく、翻訳を思い立ちました。

ライルは私が関係するどの出版社の企画とも違いました。そこで母校の教授で児童文学作家・イタリア文学翻訳家の安藤美紀夫先生にご相談しました。

電話でライルの事をお話しし「コピーをお送りします」と申しましたら、「あなたは翻訳者として立派にやっていける。あなたが選んだ本なら、見なくても大丈夫だ! 大日本図書がいいと思うよ」とおっしゃって、その場で編集者を紹介して下さいました。ありがたいことです。これがライルのおはなしシリーズの、幸せな始まりです。

───翻訳の際に心がけたところ、苦労したテキストなど、翻訳中に感じていたことや思い出をおきかせください。

ライルの翻訳は、やりがいのある、喜びを感じる作業でした。ほのぼのとした絵を見ながら、完成度の高いウェーバーの文章を読んでいると、自然に日本語がわいてきました。それを一心に聞き取り、言葉を選んでいきました。もちろん最適な言葉を選ぶ努力は重ねます。でも、英文が日本語になってどんどん語りかけてくるのです。次々に表情や仕草を変える愉快なライルといっしょに、物語の中を進んでいく感じです。本当に素晴らしいライルとの出会いでした。効果的な句読点等のアドバイスは頂きましたが、編集者に訳文に手を入れて頂く事はなかったと思います。

編集者も、きっとライルが大好きで、本作りを楽しんでおられたと思います。例えば、挿し絵中の看板の文字を、私が一所懸命工夫して訳します。引越しトラックの車体に書かれた社名は「ドコデモイキマスひっこし会社」に、また、建設現場の看板は「ガタピシ建設工事中」などと。それを、編集者が上手な手書きで絵に書きこんで下さいました。そして「僕が書いてるんですよ!」とニコニコしながら教えてくれました。誠実に本を作って下さった大日本図書の皆様のお力を得て、ライルの本は次々に日本中の子どもに届いていきました。

───『ワニのライルがやってきた』は、日本でも初版から約40年の時を経てもなお愛され続け、ロングセラー作品になっています。発売からこれまで、読者から届いた感想や反響はいかがでしたか?

小さなお子さんたちから、「ライルくんへ」などと、かわいいお手紙を頂きました。

夢をこわさないように、私も「〜ちゃんへ、ライルより」とお返事します!

心温まる幸せな思い出です。ライルの笑顔をサイン代わりに書いてお返事したこともありました。心に触れる本を、次の世代に届けることができるのは、本当に素敵な仕事です!

アメリカでの様子がわかる、こんな出来事もありました。

日本で『ライル』の出版が始まって10年ほどたった夏、アメリカ西海岸ワシントン州のタコマという町へ、語学研修引率のため行きました。自由時間に、海外でどの国へ行ってもするように、町の書店の児童図書コーナーを訪れました。すると、なんと「ワニのライルの絵本祭り」が開かれていたのです!

ライルの本がテーブル一杯に並べられ、みどり色の体に赤いマフラーを結んだ、かわいい女子サイズのワニの「着ぐるみさん」が、ライルスマイルで迎えてくれました。お客さんの少ない時間帯でしたので、ライルとツーショットの写真を何枚か取らせて頂きました。数十年ぶりのアメリカで、当時すでに初版から一世代も過ぎていたのに、静かな町の本屋さんでもフェスティバルを開いてもらっているライルに出会い、「ライルの絵本は本当にみんなに愛されているんだ!」と、わが息子の晴れ姿を見るようで、しみじみ嬉しく思いました。

───最後に『ワニのライルがやってきた』をはじめとする「ワニのライルのものがたり」シリーズを、親子でどのように楽しんで欲しいですか?

子どもの個性はひとりひとりちがいます。親の声を聞きながら安心して眠る子も、暖かいひざでのふれあいが嬉しい子もいるでしょう。それぞれの個性や成長の段階、環境の違いで、絵本の分かち合いにも、いろいろな形があってよいのだと思います。

明るく暖かい、ゆかいなライルのおはなしは、人として大切なことや、自分も周囲の人々も幸せにしていく心のあり方を、子どもたちに自然に伝えてくれます。時を経てもライルが愛されるのは、このためだと思います。ライルは、これからもずっと元気で、人々を笑顔にしていくでしょう。

ライルの物語は長めですが、ウェーバーの文章は完成度が高いので、読み聞かせは5,6歳くらいから集中して楽しめます。3〜4歳くらいですと難しいので、親ごさんが短い文章に縮め、お子さんのペースを見てあげるのが良いようです。

アメリカではライルのぬいぐるみで遊ぶ子も多いとか。ライルごっこ遊びもできそうですね!

───ありがとうございました。

文・構成/中村美奈子(絵本ナビ)

───小杉さんが子どものころに、好きだった絵本はなんでしたか?

「岩波の子どもの本」シリーズを繰り返し読みました。幼稚園でもらう「こどものくに」も好きでした。絵本は、色や形への関心と共に、言葉への敏感な感覚も育ててくれました。

また、本好きの父が海外出張のお土産に買ってきてくれた、クリスマス、マザーグースなどの絵本を、すみずみまで見ていました。父は宗教を持ちませんが、お土産の中に、美しい子どものためのお祈りの絵本がありました。すがすがしく暖かい、おだやかな田園や家庭の子どもの風景は、何かあると立ち返る、私の心の原風景の一部になっています。

絵本ではありませんが、子ども時代は岩波少年文庫の「ドリトル先生」シリーズが好きで、ごく小さい時から、作者ロフティング自筆の挿し絵を楽しみながら繰り返し読みました。お金も名誉も求めない、小柄でも強く、弱い者にやさしい、ほのぼのとして賢明なドリトル先生の人生哲学は、幼い私に自然な形で人間のあり方を教えてくれました。ライルのお話にも通じるかもしれませんね。そして、訳された文学者井伏鱒二さんの豊かでリズムの良い日本語、ユーモアのセンスから、知らずしらずに多くを学ばせて頂いていました。