���X�^�N�V�[

- ��E�G�F

- ���Ƃ₷ ������

- �o�ŎЁF

- �o�Ŏ�

�G�{�Љ�

2022.11.16

11��23���͋ΘJ���ӂ̓��B�ΘJ���ӂ̓��́u�ΘJ�сA���Y���j���A�������݂��Ɋ��ӂ������v���Ƃ����j������j���ł��B���q����ɂƂ��ăp�p��}�}�A�g�߂Ȑl�̓����p�͂Ƃ��Ă��i�D�������̂ł���ˁB�u�傫���Ȃ����灜�����ɂȂ肽���I�v�u�������傫���Ȃ��āA����Ȏd���ɏA�������I�v�����ڂ��P�����邨�q������������Ƃł��傤�B

�G�{�̒��ɂ��F�X�ȐE�ƁA�����p���o�ꂵ�܂��B���ۂɂ���E�Ƃ�[���@�艺���ďЉ���i����A���������̃��j�[�N�Ȃ��d���܂ŁB

�ΘJ���ӂ̓��ɂ������߂́u�������ƊG�{�v���W�߂܂����B���q����̂��C�ɓ���̐E�Ƃ͂ǂ�ł��傤���H�@�ǂݏI�������́A�����l�Ɋ��ӂ̋C������`�������ł��ˁB

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

���X�^�N�V�[�̉^���̓��X�̑�D���̖̎��B�ق���͈��S�̂���3�܂łƂ����Ă��������Ă���܂��B�u�w�C�b�I�@�^�N�V�[�I�v�Ƃ��ł���������A�����̐g�y���ŖړI�n�܂ŃX�C�X�C�Ƃ��ē��������܂��B

���X�����̏o�Ε��i�⒋�x�݂̉߂������ȂǁA���X�̓����������������܂��܂Ȑݒ�́A���Ă��邾���Ŋy�����Ȃ�܂��B�X�ׁ̍X�Ƃ����`�ʂ��K���I�@���Ƃ₷�������̖��͂���������l�܂����G�{�ł��B

�y�ҏW�҃R�����g�z

���X�^�N�V�[�̉^�]��̓��X�B�^���̖̎��͈��S�^�]�̂��߂ق���R�܂Ł\�\�B

�����Ƀ��[���A�����ӂ���k���ȕ`�ʂ͈����ł��B

���̏��Ђ�������l

1985�N�������܂�B��������p��w�f�U�C�����w�ȑ��ƁB�G�{���[�N�V���b�v�u���Ƃ����m�v�o�g�B��i�Ɂw�߂��������x�A�w�ۂ��ۂ��������x�A�w���邪���䂤���x�i���ׂČo�ŎЁj�A�w�������傤�����̂ɂ��悤�сx�i�G�{�m�o�Łj�A�w�̂肩���ł�x�w���ł�������܁x�i�Ƃ��Ɋw���j������B

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

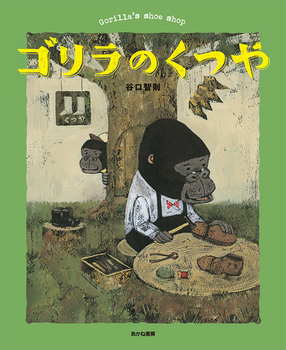

�S�����̂Ƃ������́A�X�̂����ł�������Ă���B�݂�Ȃ�����Ƃ����ȂƎv����������Ă����̂ŁA�������q�������ς��B�`�[�^�[�ɂ͑�������邭���A�V���N�}�ɂ͕X�̏�ł��₽���Ȃ������A�L�����ɂ͑������������邭�����A�݂�Ȃ͏Ί�ɁB��������Ă������q�̃S�����������܂����Ȃ��āA�����̂ق��������Ƃ������ɂ��肢����Ɓc�c�B�d����ʂ��āA���Ƒ��q�̊W��`�����G�{�ł��B

���̏��Ђ�������l

1978�N���{���܂�B������p�H�|��w���{���U���ƁB20�̎��Ƀ{���[�j�����ۊG�{����W�����āA�Ɗw�ŊG�{�����͂��߂�B�G�{�u�T������Ƃ������܁v�ŊG�{��ƂƂ��ăf�r���[�����̂��A�t�����X�̏o�Ŏ�Le petit lezard�Ђ��G�{�uCACHE CACHE�v���͂��߁A���{�����łȂ��t�����X��C�^���A�ȂǂŐ��X�̊G�{���o�ŁB�ȍ~�G�{�̐��E�ɂƂǂ܂炸�A�e���r�A�G���A��ƍL���A���i�p�b�P�[�W�A�X�܃f�U�C���Ȃǂ����郁�f�B�A�Ŋ���̏���L����B����̊��ł����҂������A���{�l�G�{��Ƃ�1�l�B�ǂl���G�{�̐��E�ɓ��荞�߁A�o��l���̑z���⌾�t����Ԃɕ�����ł���悤�ȊG�{����S�����A���Ƃ����t���ʂ��Ȃ��Ă��A�q�ǂ������l�܂Ő��E���̐l�тƂɑz���Ɗ������`���悤�ȊG�{����ڎw���Ă���B

���̏��Ђ�������l

�q1915-2013�N�r�t�����X�E�p���ŃX�y�C���l�̗��e�̂��Ƃɐ��܂��B1935�N�ɓn�Ă��A1939�N�ɃG�}�EG�E�X�^�[����̎������w�̑}�G�Ńf�r���[�B�ȗ��A�����̍�i�ō����]����B2013�N7���A�ɂ��܂�Ȃ���97�ŖS���Ȃ�B

���̏��Ђ�������l

.jpg)

1958�N���܂�B�����Y�p��w���ƁB�q�ǂ��̖{�𒆐S�ɖ|��ƂƂ��Ċ���ƂƂ��ɍ�ƁE��ƂƂ��ĊG�{�⓶�b��i�𐔑����肪���Ă���B�w�ǂ��Ԃ������x�i�����Ȃ돑�[�j�œ��{�G�{�ܖ|��G�{�܁A�w�V�g�̂��������x�i���_�Ёj�œ��{�G�{�ܓǎҏ܁A�w������Ə\�ܐl�̂��ЂȂ��܁x(��)�Ŗ�Ԏ������|�܂���܁B�|���i�Ɂw�ӂ������̂����A���G�����x�i���ԏ��X�j�w�������Ȃ��Ȃ��ցx�i��w�̗F�Ёj�w�������ł�����悢���x�i��������}���j�ȂǁA�G�{�⓶�b�Ɂw�̂͂�Ђ߁x�i���ԏ��X�j�w�߂�������500�~�ʁx�w�n���J�`�Ƃ������x�i�Ƃ��ɃA���X�فj�w���Ă��ȂЂƂ�ڂ����x�i�̂珑�X�j�u�����������тƁv�V���[�Y�i���ԏ��X�j�u�v���������v�V���[�Y�i���_�Ёj�u�܂ق�P�v�V���[�Y�i�Ёj�ȂǁB���̂ق��Ɂw���������E�H�b�`���O �q�ǂ��̊G��10�{���̂��ޕ��@�x�i���_�Ёj�A�J������Ă��̌������Ƃɂ����w�J���̂��傤���� �N���ƃS�}�x�i�A���X�فj������B

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

��l�C�́u�������Ƃ��ق�V���[�Y�v�ɁA�Җ]�̐V���w�L�b�`���x�ҁ���

�R����������I

����ɁA�t���C�p������u���ƁA�Q��ނ̌��ʉ�������܂��B

���M�A��A�t���C�Ԃ��A�܂ȔA��P�O�O��ނ̐H�ނ⒲���������t�����S���̃L�b�`���V�[�g�ƁA�������Â��o�b�O�t���ŁA���������������y���߂܂��I��

������␅���܂ł��āA�܂��Ƀ��A���������C���I�I

�̌��ł���Q���^�G�{�͐l�C������܂��ˁB

���̏��Ђ�������l

���{��s���܂�B�����B���|�p��w�f�U�C���w�ȑ��ƁB(��)���c�N���G�[�V�������ЁB2001�N�A2003�N�A2006�N�A2011�N�{���[�j�����ۊG�{����W���I�B�����u�}�[�u�� �`���R���[�g�v�L�����N�^�[�́u�}�[�u������v�A���Ɍ����{�s�ό��L�����N�^�[�u�݂₽��v�ȂǁA�����̃L�����N�^�[�f�U�C�����肪����ƂƂ��ɁA�C���X�g���[�^�[�Ƃ��Ă����Ă���B���̑��̎�ȍ�i�ɁA�w���k���X�g�����x�V���[�Y(���S��)�̑����E�}���G�A�w���͂Ȃ��E���낭�܁x�V���[�Y�w�킭�킭�E���낭�܁x�V���[�Y(�Ƃ��ɂ�����o��)�A�G�b�Z�C�W�w�L�����N�^�[�f�U�C���̎d���x(����{�}��)�w����������܂��ق� �x(�~�L�n�E�X)�ȂǁB�����l�����C�ɂ����i�Â��肪���b�g�[�B

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

�w�s����|���E�o�X�x����͂��܂����A���R���r�ɂ��̂���̊G�{�V���[�Y��11���ځB������ƒn�������ǁA���ӂ��Č��Ă���ƁA�������������ŁA�����Ă���̂�ڂɂ��鍂����ƎԂ�`���B��������₳��̊Ŕ�����A�N���[���ԂƗ͂����킹�đ傫�Ȗ̐܂ꂽ�}�������A�g���l���̓V���_�������褔�s�@��������A�䕗�̂Ƃ��ɂ͒�d�����d�����C������̂ɑ劈�܂��B�傫�ȍ�����ƎԂ���A�����Ȃ��̂܂ŁA�l�X�ȍ�����ƎԂ��o�ꂵ�܂��B1?2�̃t�@�����������̃V���[�Y�B���݂��݂܂Ŋy�����G����������t�@���𖣗�����ł��傤�I

���̏��Ђ�������l

1957�N�A�������ɐ��܂��B�����w�|��w���ƁB1996�N�Ɂu���˂��T���S���E�v�V���[�Y�i�Ёj�ŘH�T�̐Ηc���N���w�܂���܁B��ȍ�i�Ɂw�݂��˂����X�g�����x�w���傤��イ�P�҂����������x�w���������E�E�E�x�i�Ёj�A�w�����͂Â��x�w�˂����������āx�u���Ă����˂��v�V���[�Y�i���̐��Ёj�A�w�A�t���J�Ȃ����傾���ǂق�Ƃ���x�i�|�v���Ёj�A�w�N�b�L�[�̂������܁x�i�����ˏ��[�j�Ȃǂ�����B

���̏��Ђ�������l

�P�X�T�Q�N�A�����s���܂�B�����|�p��w���ށB�u���˂��T���S���E�v�V���[�Y�i�Ёj�ŐԂ��������G�܂��A�w�ڂ��̒��̑��G���L�x�ōu�k�Џo�ŕ����܊G�{�܂��A�w�j���V�h���̂Ђ݂x(��菑�X)�ŎY�o�����o�ŕ�����JR�܂���܁B��ȊG�{��i�Ɂw�s���E�|���E�o�X�x�w�����I�p�g�J�[�x�i�Ёj�A�w�����͂Â��x�w�݂��łƂ�Ƃ�x�i���̐��Ёj�A�G�b�Z�C�Ɂw�o�T���R�X�P�b�`�ʐM�x�i���X�j�Ȃǂ�����B�܂����̑������ƂƂ��� �w���{�̒��̑��}�� �S�Q�T�X�x(�Ёj�A�w���̑����낢��x�i�Ёj�A�w���̑��̖{�x�w���E�̒��̑��̖{�x�w�ڂ��̒��̑��R���N�V�����x�i��菑�X�j�A�w���̑��݂����x�w���̑������m�[�g�x�i�����Ȃ돑�[�j�Ȃǂ̒���������A�S���Œ��̑��W������J�Â��Ă���B

�݂ǂ���

���h�m�����h�Ԃɏ���Ă���̂��������邱�Ƃ͂���܂����A���h�����ł̗l�q������@��͂Ȃ��Ȃ�����܂���B����ȕ��i�̗l�q��m�邱�Ƃ��ł���̂��w������������ ���傤�ڂ����x�ł��B��������̎ʐ^�Ƌ��ɏ��h�m�̂P�����ڂ����Љ��Ă��܂��B

���h�m�̒��́A���h�Ԃ̑O�ɏW�܂��Ă����������邱�Ƃ���n�܂�܂��B�����Ă��̃����o�[�����̓��̒��܂Ŏd�������܂��B��ɂȂ�����I���A�ł͂Ȃ��̂ł��B

���̂������̌�����h�Ԃ̓_����P���ȂǁA��邱�Ƃ������ς��B����Ȃɂ�������̔��������Ă��邩�炱���A�����ƌ����Ƃ��ɐv���ȑΉ����ł����ł��ˁB

�C�ɂȂ���h���̒��́A���J���̃C���X�g�ŏЉ��Ă��܂��B�z�[�X���������߂̃z�[�X�^���[��P�����ȂǁA�A�X���`�b�N�̂悤�Ɍ�������h���Ȃ�ł͂̐ݔ��ɁA�q�ǂ��́u�y�������v�ƂԂ₢�Ă��܂����B���̋C�����A�킩��܂��B�����q�ǂ��̍��A�Q�K����P�K�֍~��邽�߂̊���_�����āu���h�����ėV�����I�v�ƃ��N���N�������̂ł����B

�݂�Ȃ̈��S������Ă������h�m�́A����ς荡���̂�����̐E�Ƃł��B���i���炵������Ə������Ă���Ă��邱�Ƃւ̊��ӂ̋C���������킳���āA�ǂޑO�Ɠǂ�Ƃł́A�q�ǂ������́u���h�m���Ă����������v�̈ꌾ�ɍ��߂�ꂽ�C�������O�b�ƕς���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̏��Ђ�������l

1970�N�L�����܂�B���{��w�|�p�w���ʐ^�w�ȑ��B�S���ʐ^���̃t�H�g���C�u�����[�u���C���}���t�H�g�I�t�B�X�v��\�B�i�q�⎄�S�e�Ђ̃|�X�^�[��J�����_�[�̎B�e���͂��߁A�s�u�o����u�t�E�u���ȂǕ��L������Ŋ������B�����̘g�ɂƂ��ꂸ�V���Ȕ��z�ƓƓ��̊����œS���𑨂������Ă���B��Ȓ��앨�Ɏʐ^�W�u���f�̖銴�S���v�A�G�b�Z�C�u�l�͂������ēS���J�����}���ɂȂ����v�i���ɃN���b�Z�u�b�N�X�j�ȂǁB�u�V������W���I�@�X�[�p�[��S�ȁv�i�������o�Łj��u�͂₢���I�@����v�i�i�����X�j�ȂǁA�G�{�̒�����ďC�������B

���̏��Ђ�������l

�����s�o�g�B ��ȊG�{�Ɂw�Ƃ� �ڂ�����x�w���̂����Ȃ��Ɂx�w�Ƃ��߂��ɂ�̂��傭���x �i�ȏ�A�|�v���Ёj�A�w���ł�x�i�W�p�Ёj�A�w�������̂Ƃ���x�i�A���X�فj�A�w42�{�̃��[�\�N�x�w���肪�Ƃ��������܂��x�i�ȏ�A�y�R�[�C���^�[�i�V���i���j�A�w���̂����������I�x�i�V���{�o�ŎЁj�A�w��������炵�����邼�I�x�i�}�C�N���}�K�W���Ёj�A�w�ɂ��イ���������˂�̂��ǂ��F��\�����N�̌ǓƁx�i�J��r���Y�E���^���w�فj�A�w���̂��x�i�J��r���Y�E���^�����Ёj�A�w�Ă����Ƃ̂������x�i�����ꗘ�E���^�匎���X�j�ȂǑ����B�w����ł��ꂽ�x�i�J��r���Y�E���^�o�ŎЁj�ő�25��Ԃ��G�{�̗���܂т��炷�܁A�w�₫�����Ȃ� �̂낢�x�i�|�v���Ёj�ő�U�u���G�{��܁E��X��悤������G�{��܁A�w�푈�ƕ��a�����߂�G�{ �킽���́u��߂āv�x�i���R�ƕ��a�̂��߂̋���L�u�̉�E���^�����V���o��) �ő�V��悤������G�{��܂ȂǁA��ܑ����B ���{�S���̐}���ق�C�x���g���A���X���œǂݕ�������C�u�C���e�B���O���s���Ă���B

���̏��Ђ�������l

1926�i�吳15�j�N���䌧�������i���E�z�O�s�j���܂�B1948�N������w�H�w�����ƁB�H�w���m�B�Z�p�m�B���ԉ��w��Ќ������ɋΖ����Ȃ���A�Z�c�������g�����A�������������ɏ]���B1959�N����o�Ŋ����ɂ������A1973�N�ɋΖ����ގЌ�A��Ɗ����ƂƂ��ɁA�e���r�j���[�X�L���X�^�[�A������w�A���l������w�ȂǂŎ��������A�s���_�̍u�t���Ƃ߂��B�܂��A�p�L�X�^���A���I�X�A�x�g�i���A�I�}�[���A�����ȂǂŎ��������A�Ⴊ��������A�Ȋw����̎��H�w���Ȃǂ��s���A�A�����J�A�J�i�_�A��p�̌��n��K�Z�A�c�t���A���{�l��ŗc������A�����w���ɂ��ču�����H���s�����B�w����܂����ƂĂ����x�w����x�i�����ُ��X�j�A�w���炷�̃p���₳��x�i�Ёj�A�w�x�m�R����͂x�i���X�j�ȂǁA500���ȏ�̎������̑��A�w�`���V�эl�x�i�S�S���E���X�j�Ȃǒ��������B�y�؊w���܁A���{�Ȋw�Ǖ��܁A���������������ʏ܁A�e�r���܁A���{���w����ʌ��J�܁A�_�ސ앶���܁A���s�����܁A���{�������w�w����ʏ܁A���{�ۈ�w����܁A�z�O�s�������J�܁A���R�[�l�������������܂Ȃǂ���܁B���݁A�Ȋw�A�����A����Ɋւ��鑍������������ɁB

�o�ŎЂ���̓��e�Љ�

������o���G�A���t��̕��䗠�ցA�悤�����I

������o���G��������A���y����������ł���u����v���Ăǂ�ȂƂ���H

����ł͂ǂ�Ȑl�����������Ă���́H

�o�D�A�ߑ��W�A�Ɩ��W�c�c�ق��ɂ́H

�����ނ������炠���������B�ނ����͂ǂ�Ȍ����������Ă����H

�����āA���E�̍��X�ɂ͂ǂ�Ȍ�������́H

�\�\���̖{�́A�y�����C���X�g�ŁA����≉���ɂ��ẮA���낢��ȋ^��ɓ����Ă���܂��B

�ق��ɂ��A����̂Ȃ������C�h�Ȍ��J���ŏЉ���y�[�W�A

�H��̃y�[�W�A�~�j�N�C�Y�̃y�[�W�ȂǁA�y�����R�[�i�[�������ς��B

�����A���Ȃ�����������Ɍ���̔����������Ă݂܂��傤�I

�w���p�ق��Ăǂ�ȂƂ���H�x�̒��ҁE�C���X�g���[�^�[�ɂ��A�V���[�Y��2�e�I

�i�����ׂĂ̊����Ƀ��r�t���j

���̏��Ђ�������l

1959�N�A�����s�ɐ��܂��B����c��w��ꕶ�w���p���w�ȑ��ƁB�I�����_�A�t�����X�ł̑؍݂��o�āA1989�N�w���i���i�x�i�n���G�b�g�E���@���E���[�N�A2019�N��k�Ђɂ�蕜���j�Ŗ|��҃f�r���[�B�ȍ~�A�I�����_��A�p��A�t�����X��̂����ꂽ��i��|��B2003�N�A�w�����������킷��Ȃ���x�i���̐��Ёj�ŁA�Y�o�����o�ŕ����ܑ�܂���܁B�|��݂̂ɂƂǂ܂炸�A�I�����_�̕�����ϋɓI�ɓ��{�ɏЉ�Ă���B�Ɂw�t�����_�[�X�̌��x�i��g���X�j�A�w�攪�X�̎q�ǂ������x�i�����فj�������B���ŋ��w�₳�����܂��̃o�b�p�[�x�i���S�Ёj�Ȃǂ̑n�������B2001�N�A�u���ŋ������̉�v�̑n���ɉ����A�C�O�����ψ����Ƃ߂�ȂǓ��{�̕����Ƃ��Ă̎��ŋ����C�O�ɍL�߂銈�����Â��Ă���B

�݂ǂ���

�����s������z�n��1935�N������{�̐��Y���̑����Ƃ��đ��݂��Ă����u�����s�������s��v�A�ʏ́u�z�n�s��v�B�����ɓn����{�l�Ɉ�����Ă������̋��s�ꂪ2016�N11���ɂ��̖�ڂ��I���A�]����L�F�̐V�s��ֈړ]���邱�ƂƂȂ�܂����B

�{��́A�܂��ɒz�n�s��̓�������A�G�{�̒��Ɏʂ����A���^���|�[�g�Ƃ��������i�ł��B

��҂̃����i�K���E���A�z�n�s��ɋ����^�э��܂��ߌ�11������s�ꂪ�܂�ߌ�1���܂ł̎s���K��A����⒇���Ȃǂ̗l�q�A�����œ����l�X�̎p���ώ@�����G���A1��1���ƂĂ����J�ɕ`���グ�Ă��܂��B

���̍�i��ǂނƁA�C�Œނ�ꂽ�����ǂ̂悤�ɂ��đD�ɏ悹���A���`�ɂ��ǂ���̂��B1���ǂꂾ���̋����s��ɏW�߂��A�ǂ̂悤�Ȍ`�ł��肪�s����̂��B�u��������v���ǂ�ȏꏊ�ŁA�ǂ̂悤�Ȑl�����������t���ɗ���̂��ȂǁA��l���m��Ȃ��z�n�s��̗����܂Œm�邱�Ƃ��ł��܂��B

�w�K�G�{�Ƃ��Ẳ��l���������Ƃ͂������ł����A���ꂾ���łȂ��A�����i�K����ƈꏏ�ɒz�n��K��Ă���u�^�R�v�Ɓu�C�J�v�̂Ƃڂ����L�����N�^�[�ɃN�X���Ə��Ă݂���A�J�o�[�ŒT���G�V�т����Ă݂���B�V�їv�f�����������ɉB����Ă��܂��B

�����A���㎸���Ă��܂��ꏊ�ɂ��Ă��������C������Ɏc���c�c�A�G�{�ɂ���ȗ�(�@�\�A����)���������̂��ƁA��������܂��B�z�n�s���m���Ă����l�������������ނ��߂ɂ��A���ꂩ��̎q�������A���Ēz�n�ɑ��݂�����勛�s���m�邫�������ƂȂ邽�߂ɂ��A�㐢�ɓ`����ׂ���i�ƂȂ邱�Ƃł��傤�B

�w�W�F�b�g�@�Ƌ�`�E�ǐ����x(�����ˏ��[)�A�w�}���G�{�����X�J�C�c���[�x(�|�v����)�ȂǁA���݂̌��z�������A���ɕ`�������Ă����C���X�g���[�^�[�A�����i�K�E���E�����炱���`�������ł��B

���̏��Ђ�������l

1966�N���܂�A����c��w���挤����o�g�B�C���X�g�A�}���K�ŎG���𒆐S�Ɋ����B���̍�i����|���A�u��z�Ȋw�ǖ{�v�V���[�Y�i���f�B�A�t�@�N�g���[�j�̕\���I�u�W�F��S���B2007�N�������ϑ������u�H�t���s�v�c�𗬋�ԁv�̃L�����N�^�[�f�U�C����S���B�����Ɂw���[���h�^���N�~���[�W�A���}�Ӂx�A�w����A�J�i�����I�x�A�w35����1�X�P�[���̖��{����x�i��W�f�B�A�|�p�Ճ}���K����m�~�l�[�g��i�j�A�w�����E�������x�i�ȏ�A����{�G��j�A�w�}�^�E�����Ȋw�����فx�i�����E�O�˃u�b�N�X�j�A�w�����ԑ�S�W�x�i�A�X�y�N�g�j������B