絵本『てんごくのおとうちゃん』

長谷川義史さんにインタビューしました!

パワフルでユーモアあふれる絵本の数々で、大人気の絵本作家長谷川義史さん。

そんな長谷川さんが、ご自身の「お父さん」をテーマにして描かれたのが今回ピックアップする作品『てんごくのおとうちゃん』。

この度絵本ナビでは、長谷川義史さんへのインタビューが実現しました!講談社創業100周年記念出版の絵本の一冊として制作されたこの作品、どんな想いが込められているのでしょうか。

「はいけい、てんごくのおとうちゃん、げんきにしていますか・・・。」

『てんごくのおとうちゃん』 長谷川義史・作 講談社刊

※内容詳細・みどころはこちら>>>

作品の制作の他に、講演会やイベントなどでも全国をまわられている長谷川さん。その合間の貴重なお時間を頂いてのインタビュー、少し緊張しながらの雰囲気で始まりましたが、この作品について、またお父様との大切な思い出について、一つ一つのエピソードをとっても丁寧に語ってくださいました。

■ ずっとお父さんの絵本をかきたかった・・・

―― 「講談社創業100周年記念出版書き下ろし100冊」の1冊として制作されたこの作品。依頼された時はどう思われましか?

「100周年!・・・すごいなぁ。そんなんやらしていただいていいの?」

最初はそう思われたという長谷川さん。

「どんなんしようかと考えてね。僕の作品には面白いやつ、アホみたいなやつが多いでしょ?それからしっとり系(『おへそのあな』など)。A面B面みたいなもんです。それで担当編集者にどっちでいきましょうかと聞いてみたら、今回はしっとり系がいいかなと言われて。そこからしばらくして僕が『お父さんのことを描きたい』と言ったんです。」

―― 様々な題材がある中、なぜ「お父さんのことが描きたい」と思われたのでしょうか?

「ずっと、お父さんの本を描かなきゃと思ってたんです。」

―― それはいつ頃からですか?

「一番最初の絵本『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』を作った時はそんなこと思ってなくて。その時はただ絵本を作ってみたかった、自分の絵が全部ページに載っている本を作ってみたかったという想いが強くてね。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』

長谷川善史・作 BL出版刊

でも、作った後しばらくすると、読んだ人達から反応が返ってきたんです。そんな事思いもよらなかったんで『絵本って素晴らしいなぁ』と思って。それで絵本の仕事をやり始めたんです。そうして何冊か描いているうちに、お父さんのことを描かなあかんなぁ・・・と思い始めたんですよね。

『てんごくのおとうちゃん』というのは本当の話で、実際僕が小さい時に父が亡くなってるんです。亡くなって随分経って、こんな人(絵本の中のお父さんを指差されて)もう誰も知らないんですよ。身内だって親戚だって亡くなっていくし、こんな人の事をもう誰も知らない。でも、自分にも子どもが出来て、絵本を描き始めて、何かここ(絵本)に描いとけばこの形で残るやん、と思って。誰も知らないんですけど、ここに登場させてあげたらこの人ここにいるじゃないですか。せっかくそれを表現することができる仕事してるんやから、いつかお父さんという切り口で描きたいなぁと思っていたんです。

ちょうど講談社から話があって、こっちとしてはいいタイミングだなぁと思って『お父さんの話を描いてもいいですか?』と提案したんです。」

―― 普段描かれる時の絵本の取り組み方とは、違う感情が湧いてきたりしましたか?

「違いました。絵本を描くにあたって、絶対にやらないかん使命みたいなものを感じていたので、この作品描いたらもうええんちゃうか、後はもう子ども達が喜ぶようなものを描いたらいいなぁ、みたいに思った。時間もだいぶもらっていたしね。」

■ 『てんごくのおとうちゃん』ができるまで

―― そんな思い入れのある本作品。一つ一つが本当に大事なエピソードなんだろうな、という事がすごく伝わってきます。お父さんの話でいくと決まってからは、内容はすんなり決まっていったのでしょうか?

「お父さんの話で行こうと制作が始まって。最初はこの中の一個のエピソードを中心に話を作り始めていたんです。飛行機のショーを見に行ってホットドッグを食べるくだりがあるんですけどね。それで一個の話を描いてたんです。『ホットドッグ』と仮の題をつけてね。」

▲完成版にもエピソードの一つとして描かれています。

「その日の出来事を思い出して一冊にまとめて。9割方できていたんですけど、なんかしっくりこない。もうちょっとで出来そうだけど、なんか違うなぁって。

お父ちゃんが飛行機のショーを見に行こう、って言うんです。お母ちゃんは興味を示さないから、ぼくとおとうちゃんとねえちゃんの3人で行って。お母ちゃんなら絶対買ってくれないホットドッグを買ってくれて『やっぱりお父ちゃんってすごいなぁ』と思うんやけど・・・。家に帰ってきて、お母ちゃんはご飯作って待ってるやんか。ホットドッグを食べてきた事なんて知らんとご飯作ってんねん、という絵を最後に絶対入れたいなぁと思っていて。

そんなら、結局お母ちゃんもっていくねん。最後に。(一同笑い)

お父ちゃん、色々やったのに結局最後に母ちゃん(おいしいとこ)持ってくでしょ。

―― お母ちゃんの絵本になっちゃう!?(笑)

「困った困った、えらいこっちゃえらいこっちゃ、仕事場の中をウロウロと歩いていたら・・・。

『てんごくのおとうちゃん』というタイトルがぴゅーってね、降りてきてん。急に。

天国のお父ちゃんに向けて、というストレートでシンプルなテーマが見えてきて、そうかそうか、これで描けばいいんや!と思って。

そこからすぐに、メモ帳みたいな紙に覚えているエピソードを全部書き始めたんです。お父ちゃんの事でぼく覚えてるエピソードって少ないんですよ。自分で覚えていることをワーっと書き出していったら、30分位で15枚ほどすぐに書けたんです。

それを、この話は先、これは後に持っていこう、これは亡くなる前の話、これは亡くなった後の話・・・順番を決めたり入れ替えたりして、すぐ出来たんです。それが出来上がった瞬間。そんな風にして作ったんです。」

■ 極めて私的な絵本

―― この作品は「お父さんの死」というストレートなテーマがまずあるんですが、例えば私の息子(5歳)は普通に絵本として楽しんでいるんです。その中で「どうしてお父ちゃんは天国にいるの?」「どうして天国にいるはずなのに会えるの?」といった風に自然に質問が来て。子どもって構えるわけでもなく、そうやって目の前の事実を自然に受け止めていくんだなあと感じたんですね。長谷川さんは、実際この作品を描かれている時に、小さい子が読む、子どもが読む、そういう事は想定されていましたか?

「していないです。誰が読むとかは全然考えてなかったです。かえって講談社の人には『こんな個人的なものを出してもええんでしょうか?』と聞いたくらいです。」

―― 絵本を通して読み手に何か伝えたい、という感じではなかったのでしょうか?

「ただ単に父親をここに描いときたい、というのが大きな一つ。反対に、すごい人に言いたいなぁというのがもう一つ大きくあって。

この絵本ってね。人前で読むと自分と重なって泣いてしまう人とかいるんだけど、僕はあんまり悲しく捉えてほしくないと思ってるんです。できるだけ前向きに伝わりたいと。

僕自身、まわりの大人の人や近所のおばちゃんによく『かわいそうにかわいそうに』って言われて、それがすごく嫌やってん。小さかったからだと思うんだけど、たいしてそんなに悲しいこと、というような感覚がなくて。『僕より、死んだ人のがかわいそうやん』というのがすごいあって。それは今もずっと。『死んじゃったらあかんねんで、生きていることがいいんや。生きたいと思っているのに運命で死んじゃう事もあるんだから、生きてるって事ははほんまにありがたいことやねんで。』もしこの絵本で伝えたいとしたら、こういうこと!

死んでかわいそうやなという本じゃなくて、お父ちゃんは死んでしまうんだけれど生きているのがええんやで、というのを結果的に教えてもろているという本。悲しいと言うよりも、子どもはその状況になれば、そんなもんやなって元気に思って生きていくやん。そうやと思う。」

―― 絵本の中の「ぼく」も、いつもお父さんの存在を感じている様子がとても伝わってきます。実際に経験をされている御本人の言葉からは、とても力強いものを受け取ります。子どもにはそういう力があるんだという事が伝われば、肩の力が抜けるお母さん方もきっといるのではないでしょうか。

「別にそんなもんやなと思ってやってきたからね。」

■ 家族って切ない

――とても私的、個人的な内容なのですが、エピソードや描写がリアルであればあるほど自分の中にも共通する切なさというものが伝わってくるような気がします。でもそれは、悲しくて切ない、というのとちょっと違う。自分の親のことを思い返したり、自分の子どもの事を想うとなぜか泣けてきたり、そういう感覚と近いのかもしれません。

「そう、家族って切ないねん。この絵もね、実際家にこんな写真があんねん。

▲裏表紙の絵を見ながら・・・。

これは確か動物園に行った時の記念写真だったと思うんやけど、ただ動物園に行っているだけなのに背広とか白いブラウスとか着飾って。しょうもないことなのに、大変な事みたいにしている。自分もそこに参加しているんやけど、この人たちを客観的に見たら、なんかね。それこそ、ようわからんちっこい幸せみたいなもんですよ、これ。それを一生懸命やっている、そういうのが切ないねんな。

今、親になってみると自分もそういう切ない事をしているんだろうなあと思うこともあるし。」

―― 家族って切ないという捉え方もあるんだなぁとしっくりきました。そういう家族への想いみたいなものが全ての作品を通して根底に流れている気がします。

「そんなことないんですけどね(笑)。」

■ 小さい頃から・・・

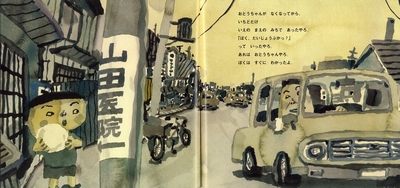

―― 他の絵本でもそうですけど、長谷川さんの作品というのは、登場人物の表情や風景など本当にしっかり描かれています。『てんごくのおとうちゃん』では当時の時代の雰囲気まで蘇ってくるようで。普段からよく観察とかされているんでしょうか?

「観察は好きなのかもしれない。やらしい人間やねん(笑)。

子どもの頃からそうだったね。あの人こんなんやで、あそこでこんなんあったよとか。例えば先生の絵を描いて、それを誰かに見せて誰かが喜ぶという、そういうのが好きで。自分で絵を描いてのめりこんでいくというより、描いたやつを人に見せて反応が返ってくるのが好き。今やってることと同じ様な事を、小さい頃からやっていたんやね。」

―― お父さんの記憶が鮮明なのはそのせい?

「でも本当にこのくらいしか覚えてないんですよ。」

―― その時に感じた感覚とか、見ていた風景とかすごく伝わってきます。

「やらしい子やったんかな・・・。詳しくは描いていないけど、お葬式の前後の事ってすごい覚えてんねん。思ったこと、考えたこと、周りの人の様子とかも。とんでもないことが起こっているという感覚はあったけど、わりと冷静で。そんな事を思い出します。僕だけじゃなくて、一年生くらいの子って、そんな風にすごいいっぱい考えてるんやと思う。」

―― ある日おとうちゃんとふと再会するシーンがありますが、実際にも?

「あれも本当にあったこと。身内にも誰にも言ってなかったエピソード(本邦初公開だったそうで!)。急に知らんおっちゃんに言われてん、『ぼく、だいじょうぶか?』って。一瞬にしてすぐ思ってん、『あ、お父ちゃんや』と。全然知らん、関係ないおっさんやろうけども、なんかそう思ったことをよく覚えてるんです。」

―― 絵本を作っているうちに子どもの頃の記憶が鮮明になっていく、そういう事ってありますか?

「描く時は、思い出して鮮明になっていったりするんですけど・・・『てんごくのおとうちゃん』なんかは、リアルな絵にして一個の話にしているから、描き終わってなんか頭ごちゃごちゃになってる。本当にあった思い出なのか、創作がだいぶ入っているのかわからんようになっている、と言うのがほんまのところあるんですよね・・・。」

■ 本が完成してみて

―― 完成した時の感想はどうでしたか?

「ほっとしましたよ、出来て。」

―― 改めて、この絵本をどんな風に読んで欲しいというのは?

「楽しむ絵本じゃないしなぁ・・・。」

―― どんな絵本か、と言うとすると?

「子どもってこんなんやで、元気に生きていくで・・・ということかな。

大人は自分がいなくなったらこの子は生きていけない!とか、すごい悲観したりするけど、置いてったらいいねん。どないでもなると思う。大変かもわからないけど、別にそれでやっていくんで。ごっつい幸せになること自体がそないええことなんかなと思ったり。僕みたいに物を作る人間なんかは、いろんな事が起こった方が良かったりもするでしょうしね。

かわいそうだけど、例えばそんな事になったりしてもそれは一つの運命。その子にはとって好きな人っていうのは一生続く。死んだからといって、そこで忘れるわけではない。大好きなままずっといるでしょ。全然子どもは大丈夫なんですよ。

自分に子どもが出来て、その立場になってみて特に思うんですけど、この人(お父さん)つらいやろな、子どもを残してつらいやろうな、と。子どもは「元気にやってますよ」と笑っている、何やかんやあったけど、こんな感じで笑っているんです。」

■ 絵本作家長谷川義史さんについて

――絵本作家長谷川義史さんについて少しお伺いさせてください。長谷川さんの作品を子どもに読んでいてと思うのは、子ども達が喜ぶツボみたいなものを知っているというか。子ども達の気持ちがリアルに描かれていたり。なんでわかるんだろう?と驚いたりします。子育てや日々の子ども達との触れ合いなどから影響を受けられているのでしょうか?

「自分の子どもからも勿論影響は受けてますし、イベントなんかで子ども達に言われる事も影響は大きいですね。

『いいからいいから』という作品なんかは、まだ全然絵本になる前に、ライブ紙芝居と言って、みんなの前で大きな紙に絵を描いていっていたんです。それを3回くらい見に来た子がいて『絵本にして欲しい』と言うんです。

子どもって何でこれ面白いの?って言うのがあるでしょ。大人が考える理屈で面白いとかじゃなくて。僕も、自分でやりながら、こんなん面白いかどうかわからなかったんです。でも子どもは面白いと言う。それが絵本になったきっかけ。」

『いいからいいから』 長谷川義史・作 絵本館刊

―― 絵本を作られていて、楽しい瞬間ってどんな時ですか?あるいは、絵本作家になって良かったなあと思われる事はありますか?

「絵本作家になって良かったなあ、というのは本当に思う。自分の思ってた事を、みんながいいとか悪いとか反応を返してくれる。絵だけ描いていた時は、そんな反応なんかが返ってくるという事はなかったからね。それが一番嬉しい。

描いている時は、そんな楽しいとかはあんまりないです。ちゃんと描けるんだろうかとか、プレッシャーの方が大きいかもしれないです。出来上がったら、例えば絵本ナビとかみたいに感想を寄せてくれたり、記事なんかで取り上げられたりして。一人で世の中に出て行く成人した子どもみたいなもんですね。そういうのがすごく嬉しい。」

―― 絵本ナビ読者の反応も喜んでもらえているんですね!

「よく見てんねん、僕は。」

■ 最後に・・・

―― 絵本ナビ読者へ、一言メッセージをお願いできますか?

「つくっている方は精一杯なので・・・5つ星くださいね!」(笑)

―― 長谷川先生も実は気にしてらっしゃる!?

「気にすんねん!

新刊出てしばらくしたのに、星どころか誰も反応を示してないと・・・あれもまたつらいものがあるねん(笑)。(レビューについて)こっちが思ってもない様な事が書いてあったりする時があってね。ああ、こういう風に捉えるねんなあ・・・とか。そんな事考えてないのになあとか。それもまた面白いねんな。」

最後に本当に嬉しいコメント、ありがとうございました!

★おまけエピソード

2009年の12月、講談社は創業100周年を迎えられるそうです!これを記念して、「100人の作家による100冊の書き下ろし作品刊行」という企画を遂行中。昨年11月にその先頭を切って、絵本の部署からは「100年読み継がれる絵本」をコンセプトに、『エゾオオカミ物語』『えほんのこども』『とうさんのあしのうえで』『てんごくのおとうちゃん』の4作品が出版されました。

あべ弘士さん 荒井良二さん いもとようこさん 長谷川義史さん

『エゾオオカミ物語』 『えほんのこども』 『とうさんのあしのうえで』 『てんごくのおとうちゃん』

※講談社HP特集ページはこちら>>>

そのうちの一冊が長谷川さんの作品なのです。

「締め切りも迫っていてこの作品を早く描かなきゃと思っていた頃に、ちょうど荒井(良二)さんがテレビ出てこの100周年の作品描いてはってん。(荒井良二さんの特集番組にて)それが、次から次へと出来ていくねん!3枚くらい。こっちはまだ1枚も出来てなかってん。ごっつ落ち込んで・・・(笑)。」と長谷川さん。すると、編集の方も同様に落ち込まれたそうで・・・「荒井さんあんなに進んでる!」って(笑)。

そんな思いもされながら(!?)完成されたこの作品、皆さん是非じっくりと読んでみてくださいね。

↓『てんごくのおとうちゃん』に寄せた、長谷川義史さん手描きメッセージをご紹介します!

(C) 長谷川義史 (講談社「子どもの本通信dandan19号」より)

子ども達や読者の方の反応がとても嬉しいと、笑顔でおっしゃる長谷川さん。一方、制作について語られる時はとても真剣な表情に。その二つのお顔がとても印象的で、長谷川さんの作品や子ども達に向かわれる姿勢の様なものを少し感じる事が出来た気がします。

今後はどんな「あほうな」作品が生まれてくるのでしょう。子ども達同様、楽しみで仕方がなくなってしまいました!