テレビで話題!いま、かんがえてみませんか?

- ためしよみ

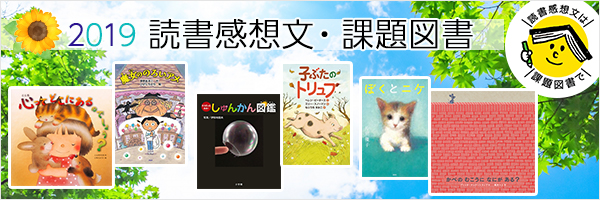

2019年の課題図書に選ばれた作品をご紹介します。対象年齢を確認しながら選んでみて下さいね。

絵本も読み物も、物語の本だけでなく、科学絵本やノンフィクションなども揃い、バラエティ豊かに子どもたちの多様な興味に応えるラインナップとなっています。さまざまな感動や驚きや発見があり、新しい世界が広がることでしょう。

読書感想文のために1冊読むだけなんてもったいない! 夏の読書にぜひいろいろ読んでみて下さいね。

関連するテーマ

このテーマの関連記事

【小学校低学年】

「おねえちゃんなんか、だいきらい」図書館に返す本をお姉ちゃんの分まで持たされたサキは、「アメ屋」と書かれた屋台のおばあさんに手招きされた。魔女だというおばあさんから「悪口を十こ」言いながらビンの中身を混ぜるとアメになる「のろいアメ」を買った。なめるとあまりのまずさに1日気絶するという。「おねえちゃんは、いばりんぼう」「うそつき」と言いながら中身をぐるぐる……でも、強くてかっこいい時ややさしい時もあることを思い出す。さてサキはどうする?

【小学校低学年】

お母さんが泊りがけで仕事に出かけると、スタンリーは庭に出て宇宙船に乗り込み、火星へ向かった。しばらくすると火星からスタンリーそっくりな小さなカセイジンがやって来た。カセイジンは手を洗わない。歯を磨かない。お風呂にも入らない。学校ではケンカして校長室の前で反省させられる。

その夜お母さんが帰ってくると、小さなカセイジンは急いで宇宙船で火星に帰った。しばらくして、スタンリーがキッチンに駆け込んできた。「火星からもどってきたんだよ!」

【小学校低学年】

心はどこにあるのだろうか。女の子は、好きな人に会うとほっぺが赤くなるから、ほっぺにあるのかな?胸もどきどきするから胸にあるのかな?と考える。いろいろ考えると頭が痛くなるから頭にある、と思う男の子。

嫌なことがあったり、深く考えたり、嬉しい、悲しい、悔しいとき、体のどこがどんな感じになるのか思い起こして、たぬき、うさぎ、猫など動物たちもいっしょに、自分の考えを言い合う。心とは何か、どこにあるのか考える絵本。

【小学校中学年】

雄一は、おばあちゃんに嘘をつき、最期まで本当のことが言えなかった。3か月ほど経ったある日、その墓前で、竜也と出会う。乱暴でクラスをかき乱す竜也とは関わりたくない雄一だったが、「神さま、いるって思うのか?」という竜也の一言から次第に打ち解け、二人は秘密を共有するようになる。それぞれに心の傷を抱えた雄一と竜也は、神さまに会いたい一心で、さまざまな計画を立てる。

友情を育みながら、少しずつ成長していく姿を描いた作品。

【小学校中学年】

動物が大好きな牧場の子ジャスミン。ぶたを飼いたいが、牛の牧草地を荒らされると父は認めない。獣医の母について行った牧場で生まれたばかりの瀕死の子ぶたを思わず連れ帰ってしまう。内緒で初乳を与え、ほのかに温かい大型オーブンの中で温め命を救う。両親も認める手当の完璧さ。子ぶたは親のように慕い、鋭い嗅覚を鍛える遊びで、臭いで物を探せるようになる。

ある日、事件が起こり、捜査ぶたとしての初仕事。動物と生きる姿が輝く。

【小学校中学年】

シャボン玉を割る、ロウソクを吹き消す、コップの水をこぼす。そんな動きには、肉眼で見るのとは全く異なる瞬間の姿がある。それをハイスピードカメラでとらえた写真絵本。たたんだページをめくると瞬間の姿についての解説があり、科学への興味がふくらむ。きれいなビーズ玉に見える写真は、シャワーの水。瞬間をとらえると、表面張力が働いて球になった小さな水の粒であることが分かる。

身近なものが動く時の目に見えない世界を楽しめる。

【小学校中学年】

虫を食べる習慣のある日本の山間部。岐阜県のとある山里でも、地元の言葉で「へボ」と呼ぶクロスズメバチの幼虫を伝統食としている。

仲間で協力してハチを追いかけて巣を突き止め、持ち帰ってエサをやりながら大きく育てていく姿を、臨場感あふれる数多くの写真で紹介している。

山を駆け巡って「ハチ追い」する人、巣箱を作る人、ハチの子を抜き出して甘露煮に調理してほおばる家族の姿。地域の連帯と豊かな食文化に圧倒させられる。

【小学校高学年】

仁菜が拾った子猫は手のひらサイズ。ニケと名付けられ、幼なじみの玄太の家で飼われることになった。

5年生になってすぐ学校に行かなくなった仁菜は、玄太と一喜一憂しながらニケの世話をする。

ある日、ニケが重い病にかかる。苦しそうなニケ。玄太の家族と仁菜は安楽死という苦渋の決断をする。「生きてるって、それだけでキセキみたいなものなのかもしれない。」ニケの姿から、玄太と仁菜は生きることについて考える。

【小学校高学年】

どこまでも続く大きな赤い壁。「かべのむこうになにがあるんだろう?」。知りたがり屋のねずみが、くまやライオンに尋ねた。しかし、誰も教えてくれない。あきらめきれないねずみが鳥の背に乗って壁を越えると、夢のような世界が。「ほんとうのものをみるゆうきがあればかべはきえる」と鳥は言う。ふたりが戻ると、不思議なことが起きていた……。

自分にとっての壁とは? 誰もがふと思いをはせる1冊。

【小学校高学年】

ベインブリッジ島に暮らす日系移民のマナミ一家は、日米の開戦により強制立ち退きを余儀なくされ、収容所へと旅立った。愛犬トモとの別れがマナミの心を押しつぶしそうになるが、収容先の学校のロザリー先生が、マナミの心を癒してくれた。

第二次世界大戦時における日系人の生活とさまざまな苦労については、今までほとんど紹介されてこなかったが、作者の誠実な文章が読者の理解を助ける。

【小学校高学年】

樹齢7千2百年と言われる縄文杉などの巨大杉が存在している島、屋久島。それゆえに日本初の世界自然遺産の一つとして登録されたと思われがちだが、実は世界的にたいへん貴重な特徴をもつ「太古の森」の存在が、登録の理由として大きい。しかしその森は国が認めた伐採のため、絶滅寸前だったのである。

どのように絶滅をくい止めることができたのか。本書はそのドキュメントであるとともに、屋久島の将来、地球環境をも考えさせる一冊。

【中学校】

前年の蝦夷地測量で行方不明になった父を探すため、伊能忠敬一行の蝦夷地測量に同行した少年平次。日本地図を生み出す忠敬の偉業を軸にした物語が、架空の人物である平次の目線で生き生きと描かれていく。

平次の父のメッセージにある“神の魚”がどの地を指すのか、謎解きの要素も読者の興味を駆り立てる。

物語に関わる天文や測量、蝦夷地などに関する平易な解説とイラストが適所に配され、理解が深まる。

【中学校】

中学1年生のジョセフは、集中力を保つことが難しいADD(注意欠陥障害)を有し、あらゆる運動が苦手である。そんなジョセフが、ひょんな成り行きから陸上競技チームに入り、クロスカントリー走に挑戦することとなった。いつも前向きに励ましてくれるT先生、スポーツ万能な優しい友人ヘザーなど、魅力あふれる人物とともに、ジョセフはさまざまな困難を乗り越えていく。陸上競技を通して自身の成長に向かって奮闘するさわやかな物語。

【高等学校】

期待に胸をふくらませて、梨乃の高校生活が始まった。以前から入りたいと思っていた吹奏楽部に入部して、同じ新入生の紺野遼と出会う。自己紹介で遼は、福島の家が津波と原発で被災し、東京に来たのだと話した。

梨乃は、遼との共通点があることをだれにも打ち明けられないまま、部活動に励む。

梨乃も、遼も、音楽に打ち込むなかで、それぞれにつらい過去の体験を乗り越え、新たな一歩を踏み出す。

【高等学校】

アメリカの黒人集住地域に住む女子高校生、スター。ある夜、幼なじみカリルの車でパーティーから帰る途中、パトカーに停止させられた。カリルは、スターの目の前で白人警官に射殺される。心に大きな傷を受けたスター。

家族や友人、支援者たちの支えで少しずつ立ち直り、成長していく彼女の姿と、大きく広がる抗議行動。黒人少女を通して、アメリカ社会の負の側面と、希望を持って生きる人々の姿を見つめる。

【高等学校】

22歳で鍼灸師になった著者は、予備知識もなくネパールに渡った。ゆったりとした優しい国がらに浸る一方で、想像を絶する貧困と根深い身分差別の現実にも直面した。

改革のカギは教育機会の保障。著者は、放置された子どもたちに学びの場を、と熱く説き、地元の人々や日本の高校生たちの支援も得て学校づくりに挑む。困難の壁は次々に立ちはだかる。また、独善的な「同情」が、大きな失敗を招くことも経験する。自問自答しながら学んでいく、20年の日々の記録。

|

出版社おすすめ |